|

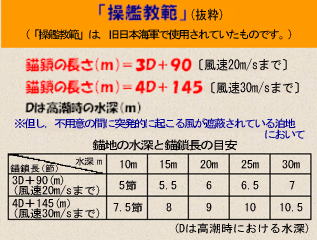

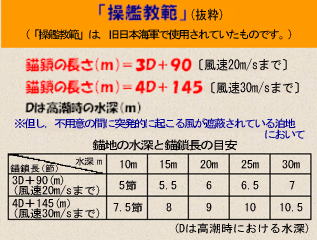

水深に対する錨鎖の長さの目安の一つとして,「3D+90」又は「4D+145」の略算式が使用されることがあります。この式は,旧日本海軍が使用していた「操艦教範」の中に記載されていました。

それによれば,突風が遮蔽された底質良好な泊地において,「3D+90」の長さでは風速20m/sまで,「4D+145」の長さでは風速30m/sまでの風に耐えることができるとされています。

今回は,この略算式による錨鎖の長さを基準として,アンケートで寄せられた錨泊船の「水深と使用錨鎖との関係」と「風速・波高と走錨との関係」について見てみることにします。 |

|

|

|

単錨泊では,フェリー等及び内航船とも,錨鎖を4D+145より長く出していたのにもかかわらず,走錨しているものが少なくありません。特に,フェリー等は,風圧面積と振れ回りが大きいことから,単錨泊での走錨が多くなっています。

これは,「風速が40〜60m/sに達する暴風が吹いた」,「うねりが侵入した」,「錨掻きが悪かった」などが原因として挙げられます。なお,錨鎖が短いのに走錨していないのは,台風の進路から比較的遠い錨地で錨泊していたものです。 |

|

|

|

|

| 双錨泊とした船舶の多くは,台風の進路に比較的近い錨地で錨泊していました。また,錨地が狭いうえに錨泊船が多いことから,振れ回りを小さくし,かつ,十分な係駐力を確保するため,双錨泊としていました。分布図では,両舷の錨鎖節数を合計したものを示しています。双錨泊船の多くが4D+145より長く錨鎖を出しており,しかも機関を使用していましたが,それでも走錨に至ったものが見受けられます。 |

|

|